Ora et labora et lege *

Das Evangelische Kloster Schwanberg ist Ort gelebter benediktinischer Spiritualität und Gastfreundschaft.

Spiritueller Kern ist das Leben der Communität Casteller Ring. Von hier aus entfaltet sich ein weiter Raum der Gastfreundschaft. Dazu betreibt das Geistliche Zentrum Schwanberg mehrere aufeinander abgestimmte Tagungs- und Gästehäuser. Unsere Kompetenz ist christliche Spiritualität im praktischen Vollzug, in der Reflexion und der Weitergabe. Gegründet in der Evangelisch-Lutherischen Kirche ist das Kloster Schwanberg in der Ökumene vernetzt.

* „Bete und arbeite und lese“ lautet der benediktinische Dreiklang.

Aktuelles vom Kloster Schwanberg

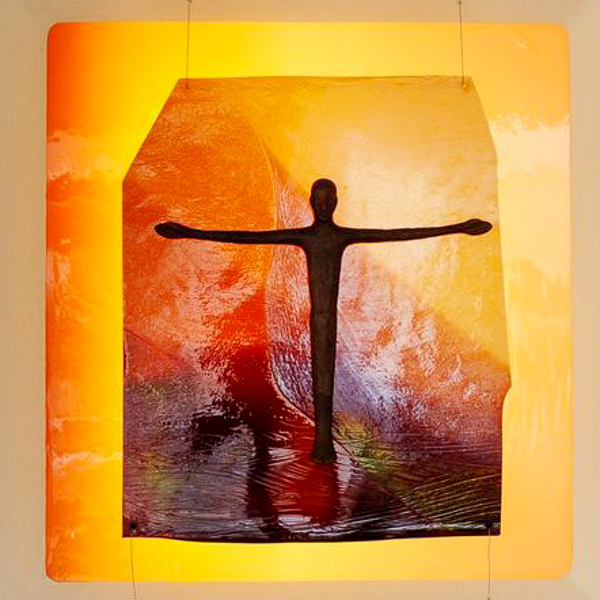

Auf(er)stehen in neues Leben – Was die Kar- und Ostertage 2024 auf den Weg gebracht haben

Timo-Lechner-Quartett „Sounds des Frühlings und des Friedens“

SchwanbergTag 2024

Chorkonzert zur Passion

Johannes Bethmann ist neuer Geschäftsführender Vorstand

Adventliches Beisammensein im Schloss: Ehrenamtliche Schlossparkführerinnen und Schlossparkführer feiern Jahresrückblick

Spirituelle Bildungsangebote

Unsere Gäste sind herzlich eingeladen, die umfangreichen Angebote der Communität und des Geistlichen Zentrums Schwanberg in Anspruch zu nehmen: Erfahren Sie Stille und Begegnung mit Gott, lassen Sie sich inspirieren von der besonderen Atmosphäre der Tagungs- und Gästehäuser und dem vielfältigen Bildungsprogramm inmitten der Natur zwischen Wald und Weinbergen.

Tagungen

Raum für Konzentration und Kreativität

Unsere zahlreichen Tagungsräume bieten Ihnen die Möglichkeit, in stilvollem historischen Ambiente mit modernster Technik konzentriert zu arbeiten. Neben Beamer, Lautsprecher dem klassischen Moderationsequipment stehen Ihnen ein besonderes Tagungsmobiliar zur Verfügung. Darüber hinaus kümmern wir uns gerne um alle weiteren Details – vom Willkommensimbiss über ein frisches und leckeres Mittagessen aus der Region bis zur Führung durch unseren historischen Schlosspark.

Kurse sowie Aus- und Fortbildungen

Kraft schöpfen, zur Ruhe finden, im Hören und Beten sich Gott öffnen. Mit Einkehrzeiten, Meditationsangeboten und Seminaren laden wir Sie ein, neue Lebensimpulse zu finden, Gastfreundschaft zu erleben oder auch in Krisenzeiten Seelsorge zu erfahren.

Auf dem Boden der evangelisch-benediktinischen Spiritualität erfahren Sie, welche Weite der göttliche Geist bereithält. Hier lassen sich Wege zur Neuentdeckung des Glaubens in Austausch und Reflektion, zum Loslassen, zum Stillwerden, zum Heilwerden und zu spiritueller Erfahrung finden.

Übernachten auf dem Schwanberg

Hoch über dem Maintal gelegen lädt der Schwanberg seit vielen Jahren zu Tagungen, Seminaren, Konzerten und vielem mehr ein. Die besondere Lage inmitten der mainfränkischen Weinregion bietet zu jeder Jahreszeit die perfekte Umgebung für Ihren gelingenden Aufenthalt.

Unsere Gästehäuser

Wir heißen Sie in unseren vier Gästehäusern herzlich willkommen: Das historische Schloss Schwanberg ist ideal als Tagungsstätte, im Haus St. Michael finden Sie Stille und Raum für Ihre Meditation und Gebet. Und Ihren Urlaub können Sie in den Ferienwohnungen im Forsthaus verbringen. Im Jugendhof Schwanberg finden Kinder, Jugendliche und Familien viel Platz für Spiel und Spaß, Begegnung und Lernen, Kreativität und Besinnung.

Rezeption Gästehäuser

Wir sind für Sie da:

Montag bis Freitag: 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

Samstag: 8.30 bis 11 Uhr

Tel: +49-9323-32128

Predigten

Aktuelle Predigten unserer Gottesdienste stehen Ihnen zum Nachlesen und Download zur Verfügung.

Mehr erfahren

Livestream

Herzliche Einladung Gottesdienste und Stundengebete mitzufeiern und mitzubeten sowie Meditationseinheiten mit Pfarrerin Dr. Thea Vogt nachzuschauen.

Auf YouTube ansehen

Veranstaltungen

Termine und weitere Informationen zu unseren Konzerten, Festen und Feiern sowie Führungen oder weitere Veranstaltungen finden Sie hier:

Übersicht Termine

Aktuelle Stellenangebote

Wir haben interessante freie Stellen bei der Communität Casteller Ring sowie beim Geistlichen Zentrum Schwanberg. Ob Sie eine attraktive Arbeitsstelle, einen Ausbildungsplatz, eine ehrenamtliche Aufgabe oder eine passende Einsatzstelle für Ihr Freiwilliges Soziales Jahr suchen, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Bistro

Willkommensbereich in neuem Look

Seien Sie herzlich willkommen zu warmen und kalten Getränken, Kuchen und kleinen Leckereien aus der Schlossküche. In unserem neu gestalteten Bistro kommen übrigens einige edle Gegenstände aus dem Schloss zur Geltung – etwa ein Samtsofa des letzten Schlossherrn Graf Radulf zu Castell-Rüdenhausen und die charismatischen Stühle aus dem früheren Turmcafé.

Klosterladen Schwanberg

„Ein Ort zum Wohlfühlen und Stöbern!“

In unserem Klosterladen ist Raum zum Schauen und Begegnen, sich inspirieren lassen und zu Gespräch. Sie finden bei uns eine Auswahl an geistlicher Literatur und besonderen Büchern, eigene und regionale Klosterprodukte, Meditationszubehör und Keramik aus der eigenen Töpferei.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.